中国足球历史上,一位曾被寄予厚望的球员如流星般划过天际。他的职业生涯充满戏剧性转折,不仅关乎个人选择,更折射出职业体育的残酷与时代浪潮的裹挟。

一、天赋异禀的起点:从大连街头到曼联豪门

1985年出生于大连单亲家庭的董方卓,童年经历父亲早逝的创伤,却在足球中找到了人生方向。母亲每天骑自行车送他去东北路小学训练的场景,成为他早期职业生涯最深刻的记忆之一。17岁进入大连赛德队时,他已是国内同年龄段身体素质最突出的球员:

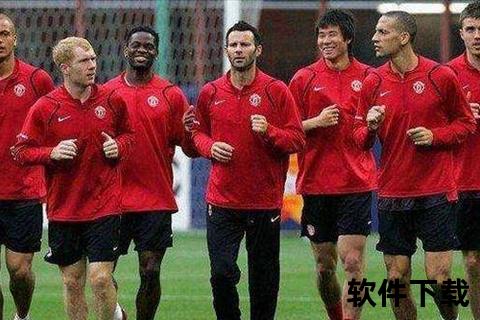

在比利时安特卫普的三年租借期,他61场34球的数据(包括比乙金靴)证明了其适应欧洲联赛的潜力。2007年欧冠小组赛替补登场,更让他成为首位亮相欧冠正赛的中国球员。

二、十字路口的抉择:重伤、奥运与职业生涯的断裂

2008年2月与布莱克本预备队的比赛,成为董方卓职业生涯的转折点。一次单刀机会被后卫战术犯规,导致左膝半月板撕裂及十字韧带损伤。此时他面临两个选择:

1. 手术治疗:需休养半年,可能错过北京奥运会

2. 保守治疗:带伤出战,但永久性损伤风险极高

董方卓选择了后者。他在采访中回忆:“当时想的只有奥运会,那是家门口的世界舞台。” 这种选择直接导致两个后果:

讽刺的是,他在奥运会对阵新西兰的进球成为中国男足世界大赛唯一进球,但代价是职业生涯的断崖式下滑。

三、被误解的性格缺陷:舆论漩涡中的真实面孔

媒体长期将董方卓的陨落归因于“性格孤僻”“懒惰”,但深入挖掘发现这些标签存在严重偏差:

争议焦点 | 事实还原

|--

“训练懒散” | 安特卫普时期每日加练射门,比乙金靴的18个进球中12个来自下半场

“语言障碍” | 留存影像显示其能用英语接受采访,与队友玩笑互动

“豪车炫富” | 实际驾驶车辆为二手大众POLO,C罗曾调侃“该换车了”

“心理脆弱” | 2008年重伤后20天减重6公斤,每日进行水下康复训练

弗格森2013年的评价更具参考价值:“董的失败源于伤病而非态度,他的职业精神被严重低估。”

四、体系困境与时代局限:中国足球的青训之殇

董方卓的案例暴露了中国足球体系的深层问题:

1. 医疗支持缺失

比利时队医曾建议“至少12周恢复期”,但国内缺乏运动医学专家,导致保守治疗成唯一选项

2. 心理建设空白

单亲家庭成长经历、媒体捧杀与棒杀交替的压力,使其产生“必须成功”的焦虑

3. 留洋机制脆弱

曼联签约实为商业合作(附带成都主题餐厅条款),非纯粹竞技考量

4. 转型通道闭塞

2016年退役后,他辗转厦门教工体育协会技术顾问等岗位,直至2023年才系统性参与青训

五、陨落后的启示:职业体育的生存法则

董方卓的故事给予当代体育人三重启示:

1. 健康管理的优先级:C罗为延长职业生涯每年投入150万欧元于身体维护,对比董方卓的医疗选择,凸显科学决策的重要性

2. 舆论抗压能力:梅西早期被称“病秧子”、孙兴慜曾遭汉堡队弃用,顶级运动员需建立心理防御机制

3. 体系化保障:日本球员长友佑都带伤出战世界杯后,J联赛提供长达2年的康复支持计划

互动讨论

> 如果你是2008年的董方卓,会如何选择?

> 中国足球青训最需要改进的是什么?

(欢迎在评论区分享观点,优质留言将获赠董方卓签名足球周边)

行动呼吁

董方卓现任厦门某青训机构技术总监,其团队正开展“草根足球人才计划”。关注公众号【中国足球未来】,即可获取免费培训课程及球员选拔通道。