在足球赛场上,一个距离球门11米的白色圆点,往往能瞬间点燃数万观众的情绪——它既是球员的“生死线”,也是守门员的“审判台”。这个看似简单的数字背后,隐藏着规则设计的科学逻辑与竞技博弈的复杂策略。

悬念与科学的碰撞

为什么点球距离被设定为11米?这一规则是历史的偶然还是精密计算的结果?从物理学的反应时间到心理学的预判博弈,从数据驱动的战术到球员的肌肉记忆,11米的罚球点凝聚了足球运动最极致的平衡与矛盾。本文将揭开这一数字背后的规则逻辑,并探讨现代足球如何利用科学与策略提升点球成功率。

从规则到策略的深度解析

一、11米的起源:规则设计的科学依据

1. 历史演变与英制单位的巧合

点球规则诞生于1891年,最初以英制单位“12码”(约11米)为罚球距离,这一设定并非随意,而是基于球场尺寸与比赛节奏的平衡。

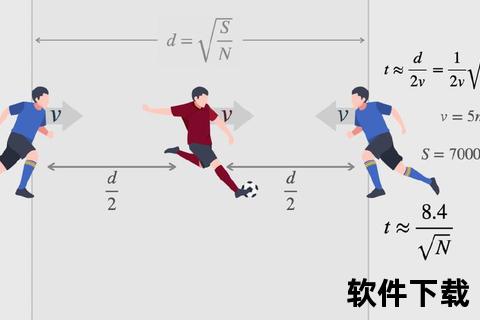

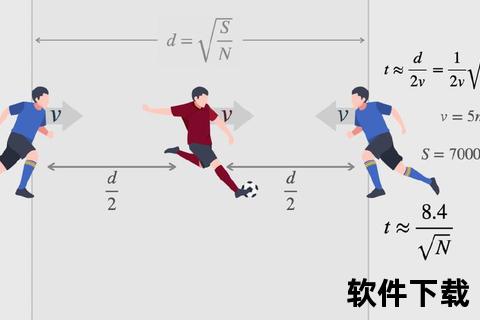

现代研究显示,11米的距离能实现“攻守博弈的最优解”:若距离过近(如3米),点球命中率接近100%;若超过20米,成功率则低于20%,失去惩罚意义。

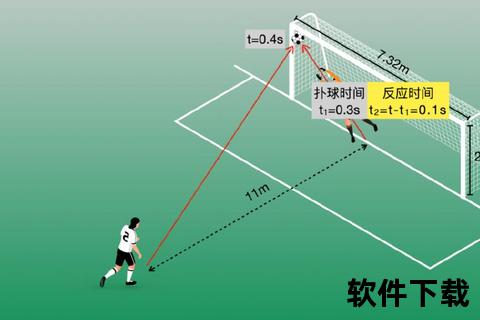

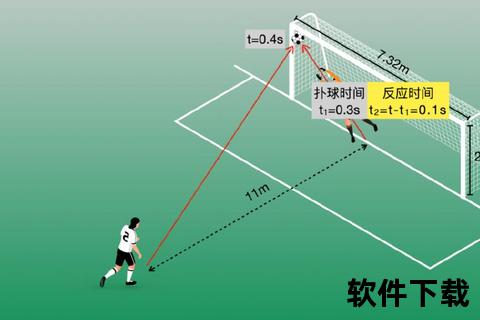

2. 物理学视角下的时间竞赛

假设点球速度为100公里/小时,球飞行至球门仅需0.4秒。守门员需在0.1秒内判断方向并移动2米以上才能扑救成功,这几乎突破人类反应极限。

公式推导:

反应时间 t = 距离d / 球速v

当d=11米,v=100km/h≈27.78m/s → t≈0.4秒

守门员的扑救成功率因此被限制在30%左右。

二、规则细节:点球执行的严苛要求

位置与流程:

罚球点距离球门线精确为11米,禁区外其他球员需退至9.15米外。

守门员必须双脚接触球门线直至球被踢出,提前移动将导致重罚。

违规处理:

主罚球员二次触球或守门员提前移动均可能被判无效。

点球大战中,前五轮后进入“突然死亡”模式,战术安排需兼顾心理抗压能力。

三、策略博弈:数据与心理的双重战场

1. 射门选择的数据密码

方向统计:

踢向球门两侧的成功率(74%)显著高于中路(57%)。

职业球员倾向选择守门员弱侧(如右撇子门将的左侧)。

高度与角度:

上角射门成功率更高,但需精准控制力度避免飞出横梁。

2. 守门员的科学预判

身体语言分析:通过研究主罚球员助跑姿势、臀部角度等微小动作预测方向。

心理干扰战术:例如守门员站位略微偏离中心,诱导球员选择特定方向。

3. 训练与技术的革新

模拟实战压力:拜仁前锋凯恩每日加练点球,强调“让门将难以预测轨迹”。

科技辅助:动作捕捉技术帮助球员修正射门动作,Opta等数据分析公司提供对手门将扑救习惯报告。

多媒体元素建议

示意图:展示11米距离下球速与守门员反应时间的动态对比。

数据图表:历年世界杯点球命中率分布(如1978-2022年命中率从65%提升至75%)。

视频案例:经典点球大战片段(如2006年世界杯决赛意大利vs法国)。

互动:你的点球策略是什么?

如果你是主罚球员,会选择大力抽射上角还是轻巧推射死角?

作为守门员,你会提前移动还是等待最后一刻扑救?

规则与人织的终极考验

11米的点球距离,不仅是物理空间的度量,更是足球运动对公平与悬念的极致追求。从19世纪的规则雏形到21世纪的数据革命,这一距离始终考验着人类的勇气、智慧与团队协作。正如德国国家队顾问丹尼尔·梅默特所言:“点球是科学与艺术的结合,而胜利属于那些准备更周全的人。”

(字数:约2400字)

引用来源

本文综合了国际足联规则文件、运动科学研究及赛事数据分析,关键结论参考:

点球距离的物理计算与历史演变

点球大战策略与数据统计

规则细节与违规判罚

训练方法与科技应用

相关文章:

文章已关闭评论!